老牛最近有些事。在忙一些其它东西。能写长文的时间少了。看帖回帖时间也少了。回复可能也不及时。先对版友们抱个歉。

简单回复一下:

1/ 文字一直在变化。西方文字也如此。这点没有人有异议。但不应该妨碍追寻这个字为什么这么写,这个词怎么来的原因。大自然的东西可能没有人为原因。但人的文字显然都有人为原因。

2/ (芝加哥大学)学术思想里有一条。如果谁见到一种模式(pattern),首先要假设这只是偶然随机现象。炒股如此。搞物理也如此。孤证不立。相互独立的证据越多。Sigma越高。新理论就越可靠。常用汉字只有几千个。经过岁月洗礼,写法改变,现在大多数已经不是古时候的样子。也就是说引进了很多噪音。科学的态度就是要在这些噪音当中淘出Sigma高的证据(测试/实验结果)。

3/ 现代人能有字母文字拼写日语、汉语、蒙古语。古人为什么不可能。丝绸/(玉)矿石之路早就有了,至少汉人怎么可能不知道西方的字母语言。出土类似符号不说。现代人都能在中文里夹杂西方字母甚至单词。说甲骨文金文不可能(0%)带有字母化才需要非常强的证据。而不是相反。

4/ 甲骨文的释读。现代人也仍然很多人在做。(根据新出土证据)在辩论某些解读可能错了。可以说,由于(以前)出土文字有限,学者所做的难免有overfit。但如果和新出土不符(或者无法解读新出土),那么原来的理论框架包括解读就有问题。这就不举例了。

下面说几个例子,提高Sigma

1/ 甲骨文的释读由来已久。不仅仅是现在。至少两千多年前就有了。举例说,《史记·殷本纪》记载:“微卒,子报丁立。报丁卒,子报乙立。报乙卒,子报丙立”。根据出土甲骨文,这个【报】其实是一个三边框,然后里面是乙丙丁。这引申出几个问题:

1a/ 为什么只有这三位先公的名字这么写

1b/ 这种结构汉代汉字也有,如【匡】。为什么【匡】不写为【报王】。或者【报乙】不作为一个专用汉字留下来。毕竟秦汉到商代不算很远。

老牛认为

1c/ 这暗示,司马迁是知道这种解读翻译。应该也是一种西汉接受的解读。一个甲骨文文字被翻译为两个汉字。

1d/ 这可能是一种语音解读。如果是象形解读,为什么不是【抱乙】。而语音上看【报】不就是𓉐—bēt—Β。和王族贞人【𠂤】的Beta没有区别。区别只在于先公较早,用的是近似古埃及文拼写。而殷墟贞人较晚,用的是类似于古希腊文拼写。

1e/ BTW,老牛也认为,天干(地支)对应字母。【报乙】等就是商先公的两字母缩写。

2/ 没人否认甲骨文里有象形文字。而且也很确定其古代大致读音。举例说【车】的甲骨文就是象形文字。只不过有很多这样的象形文字,表示不同的【车】。现代统一解读为一个【车】字。而【车】字的现代读音大致就是古音,对应英语char·i·ot。这个音几乎全世界都同源。没有什么争议。

2a/ 这显示了语言文字并不相互孤立。

2b/ 不能排除还有字母文字古文【车】字。只不过存世的是象形文字【车】。

3/ 【斗】的字母解释

3a/ 【斗】的确有象形解释。就是一个星宿。应该是南斗。可能引申到更有名的北斗。

3b/ 但是,【斗】这个字很有意思。包括战国时代转45度对角写法,并不符合(现代)汉字写法。老牛记不起来后世汉字里有什么字是斜着从左上到右下写的。

3c/ 这种倾斜的写法表明。【斗】不同时代下面的【十】和【X】,是一回事。这种古怪的变化在象形里很费解。但在字母里很好解释。因为早期中期这个字母就是有𐤕和ⵝ(不是英语字母X,而是T)的不同写法。

3d/ 退一步讲,即使【斗】的确起源于星宿,而不是相反古人先有了【斗】这个符号,再用于星宿。也仍然不能排除另一个巧合。和【车】类似。【斗】的读音很像Battle。Battle的读音更像“北斗”。

最后:

1/ 研究需要时间。搞古文字本来就属于“闲的没事干”。老牛只希望抛砖引玉。提出理论。字母表已经有很多人在做。就在那里。如果有谁的脑袋有空余时间。都可以去比对解读。

2/ 老牛自己也在做。有了理论框架,去看古文物,看央视新发现文字符号,就能随时比对一下。时不时都能有惊喜。举例说,清涧出土的商代甲骨文,老牛就认为是【后】(父亲)。缺点在于只有一个字/符号。因此只能挂起来等待更多的文物。

cozofxx 写了: ↑01 4月 2025, 04:14甲骨文本身就是在变化的。不同分期的写法都有差异,不同贞人的字体也会有不少不同。这块古文字学家的工夫做得已经很透了。你真的翻不起多少风浪的。你贴的几个例子,有些就不难读,比如最下一行就是戉的写法。

你不能按现代的观念去看商代,商代甲骨文就是处于一个不断演变和完善的阶段。不同时期的字,写法是不一样的,这种例子非常多。古文字这块,有的人下的工夫是你不可想象的多。这里面是有很高度的系统性的。一篇西周金文里面,个别几个字的识别会有争议,但是整体文字系统的识别及其稳定性是颠扑不破的。再比方你说的那个有不同期的妇好的讲法就不对,早就被证伪了。

甚至文字学里的一些很厉害的民科的努力都是几十年的工夫,这帮人是真下了大量工夫把字型演变问题吃透,那些书你没见过而已。我碰巧认识几个,知道这帮人有多努力和认真。

和古文字学相比,状态比较差的是古音韵学,这里面所谓的专家也无法得到自洽的图像。

牛河梁 写了: ↑01 4月 2025, 01:06尽信书不如无书。你这是引用所谓专家们说的。那些(文科生)专家们不比你我聪明。他们占有的是文物。你我都看不到。所以他们垄断了话语权。但只要失去了这一垄断,就编不下去了。

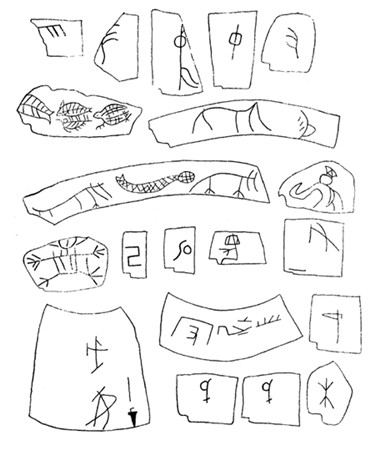

【斗】字不说。老牛就不信能有一个合理的象形文字解释。另举一个例子。来自《甲辰贞祭祖乙刻辞卜骨》一文,https://www.chnmus.net/sitesources/hnsb ... facfe.html

最上面一行,除了中间那一个【中】字之外,其余左右4个都不可考。右二像今天的【中】,但【中】的写法是中间那个。右一像【手】或【抓】,但【手】和【抓】都有自己的写法。但只要跳出象形文字的框框,这四个不就妥妥是同时期的(西方)字母嘛。其余的如最下面一行亦然。

有意思的是,这篇文章有一句话:“据不完全统计,自1899年甲骨文发现以来,殷墟共出土甲骨约15万片,发现单字约5000个。其中,有1000多个单字已经被释读,其它未被释读的大多是地名、人名、族名、祭名等。”

这些没有释读出来的4000多个单字,也许并不那么象形文字。而已经“释读”出来的的单子,很可能也是瞎编。举例说,最被诟病的就是不同时期的符号都被释读为“妇好”。以至于辈份错乱。但如果从字母角度出发,很容易发现它们虽然长得相似,却是不同的字母组合。