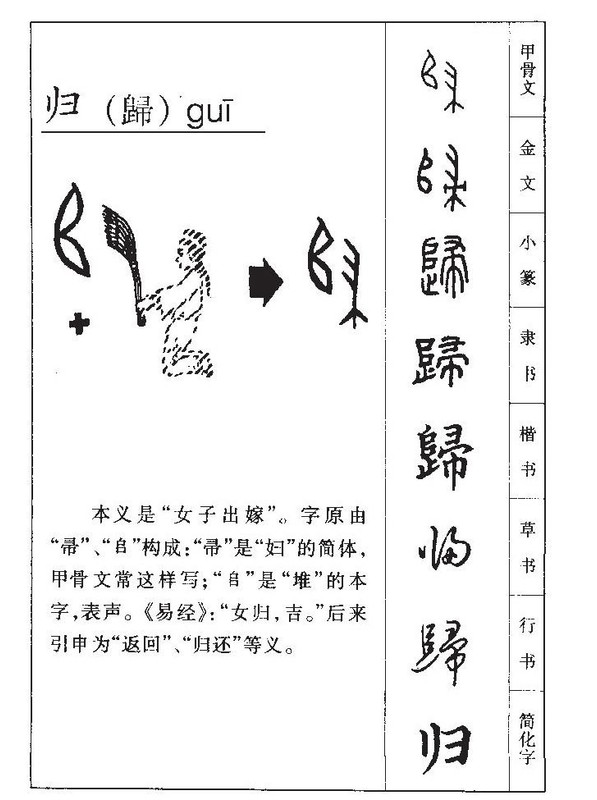

半年前,在另一篇水文[1]里,老牛给出的最后一个(也是老牛最早注意到的一个)例子是【归】字左边是B(贝塔)右边从上到下是EK。合在一起就是BEK。发音对应英语里的back(古英语bæc;古荷兰语古诺斯语bak)。Back在英语里也是返回的意思。因此这个字中西方读法意思均一致。

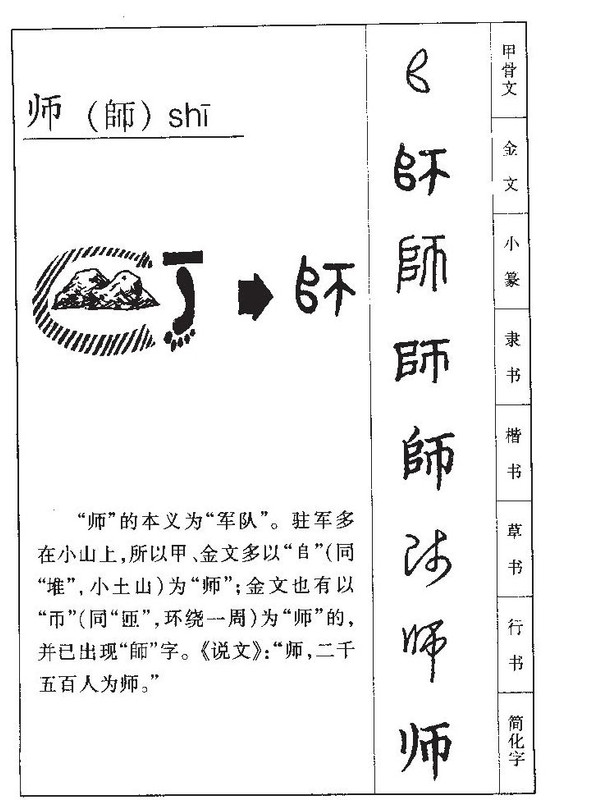

@cozofxx纠正老牛,归的左边为【𠂤】,是师团的【师】。老牛查了一下,还真有这用法。老牛就开始注意【𠂤】。

首先,老牛注意到【𠂤】是商代记录甲骨文的贞人集团(相当于美国的联邦法院法官?)里非常显赫的一位(最高法院法官?)的名字/代号。【𠂤】的甲骨文数量多而且事务重要,被认为是王族。老牛注意到商王族里有希腊血统[2],而且希腊线形文字B与甲骨文有相似之处[2][3],用于商王族的十天干(以及地支)有可能来源于字母文字[1],因此更加坚定了王族【𠂤】很可能就是B(贝塔)。

但是,【𠂤】的确有【师】的用法。【师】这个军制在现代英语中是Division。是D不是B。老牛一开始想会不会其实对应现代军制里的旅,Brigade。毕竟在商代军制里,【旅】大于【师】。因此不排除这两掉了个。但是rigade不好对应【师】的右半部。

这个问题就搁置了。直到这两天脑袋又开始活跃。突然想到【𠂤】和【师】对应的现代军制词应该是营。英语Battalion;古拉丁语Battuere。具体对应为[4]:

左𠂤:古埃及字母𓉐—腓尼基字母𐤁—希腊字母β—读bēt。这贝塔发音已经能把【𠂤】对应为Batta。很好地解释为何有些地方简写【师】为【𠂤】。

右上:古埃及字母𓏲—腓尼基字母𐤅—希腊字母Υ—读wāw

右下:古埃及字母𓀠—腓尼基字母𐤄—希腊字母ε—读he

合在一起则大致读为bēt-wā-he,对应古拉丁语Battuere。

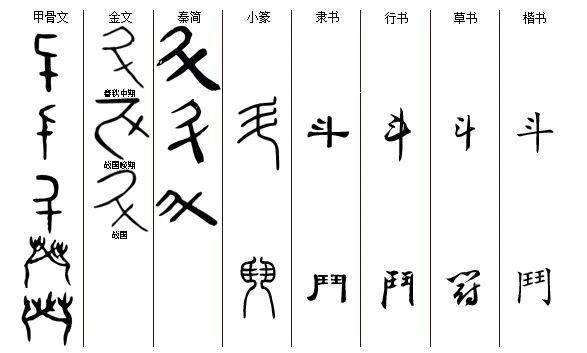

如果【𠂤】和【师】是Battalion,来源于Battle。那么Battle这个概念对应甲骨文金文里的哪一个字呢?【战】是东周时代才有的字。老牛想到了【斗】。结果发现【斗】字真是另一个完美的可能字母组合。

拆字母如下:

上部:古埃及字母𓉐—腓尼基字母𐤁—读bēt

下部:古埃及字母𓏴—腓尼基字母𐤕—读tāw

合在一起大致读作bēt-tāw。

关于这两个字的可能拆解引出两个有趣的猜想:

1/ 甲骨文/金文的字母化组合方案是先左右,然后右部(或左部)如果有上下结构可能垂直转水平旋转90度后继续拆解。古西文字母写法也有不同方向的现象。取决于行文顺序。甲骨文金文多为从上到下垂直写。按今天西文从左到右度则应该逆时针转90度解读。

2/ 【斗】可能比【师】要古老。因此【斗】使用类似古埃及/腓尼基字母。而【师】则使用较为后代的类似希腊字母。这种因为不同时代使用不同“拼音”的现象至今仍然存在。如台湾用的拼音和中国大陆用的拼音就不一致。而中国大陆拼音和今天用得最多的英语也不一致。中亚前苏联国家也有类似现象。他们在去西里尔字母,使用拉丁字母拼写自己的语言。

[1]《东西方交流背景下甲骨文文字的一种新解读》,URL:viewtopic.php?p=72659,2024年9月

[2]《【最新】殷商王族有希腊血统》,URL:viewtopic.php?p=10970,2024年1月

[3]《古希腊文字和殷商甲骨文有相似之处》,URL:https://newmitbbs.com/blog/articles/845,2023年5月

[4] 有修改。原设想为BLE。但BUE似乎更合理。