令人赞叹,我们的先人在三千多年前制造出如此精美的器皿。

Re: 大英博物馆系列:中国馆镇馆之宝 康侯簋 24字交代西周初年三件大事

Re: 大英博物馆系列:中国馆镇馆之宝 康侯簋 24字交代西周初年三件大事

古中国人

Re: 大英博物馆系列:中国馆镇馆之宝 康侯簋 24字交代西周初年三件大事

牛老师给讲解讲解这件文物!

Re: 大英博物馆系列:中国馆镇馆之宝 康侯簋 24字交代西周初年三件大事

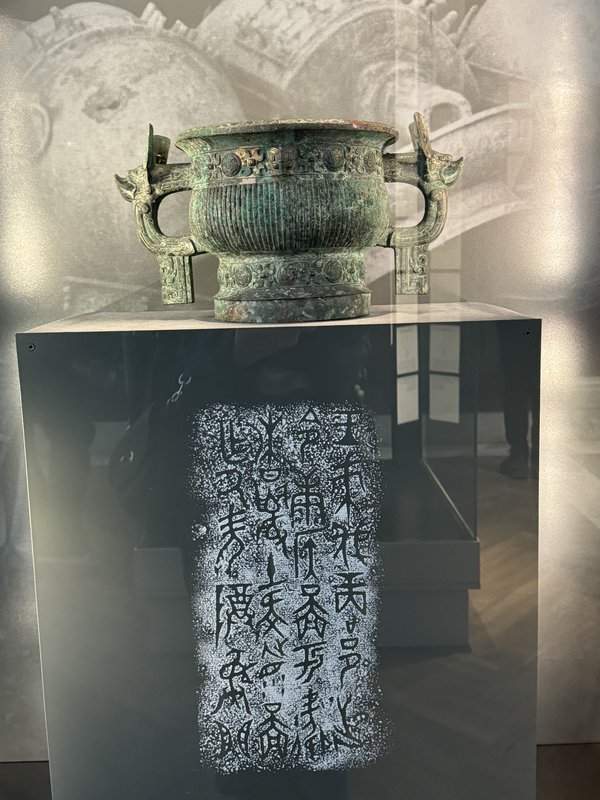

老牛上次到大英博物馆的时候没有见到这件文物。总体而言,这件文物用料而言不算精品。可能和商末周初朝代更替,中原缺乏青铜原料(锡)有关。这件文物最有价值的地方在于其铭文。

看这些铭文也有一些意思:

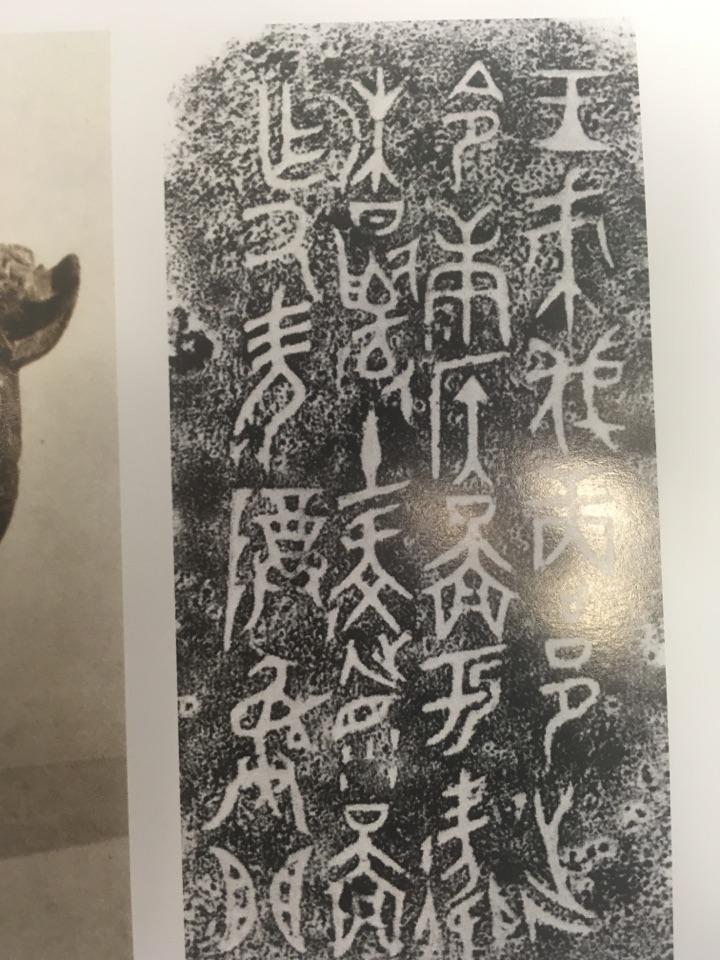

1/ 除了最常见的几个字。大多数都没什么人认得出来。即使所谓专家们翻译出来对应现代汉字,姑且无论是否正确,现代人也看不懂究竟是啥意思。等于没说。所以说,用甲骨文金文来论证中华文化几千年来不曾断绝,古文字现代人都能看得懂,说服力并不强。

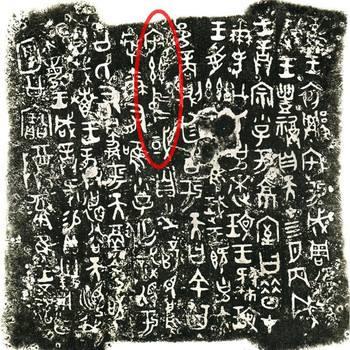

2/ 看原版,就能有质疑专家们是否正确。举例说,最右一列从上到下第三个字开始的【商邑】中间的这个【口】怎么看都更像属于【邑】而不应属于【商】;或者,这个【口】是一个单独的字(音)。如果不看原版,而只看专家翻译,永远不会知道这些细节。

2.a/ 如果这个【商】字没有【口】,则类似的符号在古希腊线形文字B里也有【𐁝】。这个线形文字B的读音和意思未知。表示其可能单独使用指代一具体事务,而不作为字母音素使用,因此推断不出来。

3/ 这段铭文说的是三监之乱时期的家族历史。商末周初统治集团内部斗争很严重。和北周隋唐类似。其实,整个商代,如果不是整个夏商,这些内战都很激烈。这个家族原来封在康为康侯,改封在卫为卫侯,也是内战的结果。

Re: 大英博物馆系列:中国馆镇馆之宝 康侯簋 24字交代西周初年三件大事

牛河梁 写了: ↑29 3月 2025, 18:30老牛上次到大英博物馆的时候没有见到这件文物。总体而言,这件文物用料而言不算精品。可能和商末周初朝代更替,中原缺乏青铜原料(锡)有关。这件文物最有价值的地方在于其铭文。

看这些铭文也有一些意思:

1/ 除了最常见的几个字。大多数都没什么人认得出来。即使所谓专家们翻译出来对应现代汉字,姑且无论是否正确,现代人也看不懂究竟是啥意思。等于没说。所以说,用甲骨文金文来论证中华文化几千年来不曾断绝,古文字现代人都能看得懂,说服力并不强。

2/ 看原版,就能有质疑专家们是否正确。举例说,最右一列从上到下第三个字开始的【商邑】中间的这个【口】怎么看都更像属于【邑】而不应属于【商】;或者,这个【口】是一个单独的字(音)。如果不看原版,而只看专家翻译,永远不会知道这些细节。

2.a/ 如果这个【商】字没有【口】,则类似的符号在古希腊线形文字B里也有【𐁝】。这个线形文字B的读音和意思未知。表示其可能单独使用指代一具体事务,而不作为字母音素使用,因此推断不出来。3/ 这段铭文说的是三监之乱时期的家族历史。商末周初统治集团内部斗争很严重。和北周隋唐类似。其实,整个商代,如果不是整个夏商,这些内战都很激烈。这个家族原来封在康为康侯,改封在卫为卫侯,也是内战的结果。

对这个铭文时刻在里面的簋的里面的底部,不知道为啥要刻在里面的底部?

Re: 大英博物馆系列:中国馆镇馆之宝 康侯簋 24字交代西周初年三件大事

你想啊,刻在外壁的话影响美观,而内壁既不方便刻也不方便阅读,刻在簋外底部也不方便阅读;只有刻在簋内底部最容易看到。这也说明古人脑子正常。

Re: 大英博物馆系列:中国馆镇馆之宝 康侯簋 24字交代西周初年三件大事

Coastlines 写了: ↑29 3月 2025, 20:54牛河梁 写了: ↑29 3月 2025, 18:30老牛上次到大英博物馆的时候没有见到这件文物。总体而言,这件文物用料而言不算精品。可能和商末周初朝代更替,中原缺乏青铜原料(锡)有关。这件文物最有价值的地方在于其铭文。

看这些铭文也有一些意思:

1/ 除了最常见的几个字。大多数都没什么人认得出来。即使所谓专家们翻译出来对应现代汉字,姑且无论是否正确,现代人也看不懂究竟是啥意思。等于没说。所以说,用甲骨文金文来论证中华文化几千年来不曾断绝,古文字现代人都能看得懂,说服力并不强。

2/ 看原版,就能有质疑专家们是否正确。举例说,最右一列从上到下第三个字开始的【商邑】中间的这个【口】怎么看都更像属于【邑】而不应属于【商】;或者,这个【口】是一个单独的字(音)。如果不看原版,而只看专家翻译,永远不会知道这些细节。

2.a/ 如果这个【商】字没有【口】,则类似的符号在古希腊线形文字B里也有【𐁝】。这个线形文字B的读音和意思未知。表示其可能单独使用指代一具体事务,而不作为字母音素使用,因此推断不出来。3/ 这段铭文说的是三监之乱时期的家族历史。商末周初统治集团内部斗争很严重。和北周隋唐类似。其实,整个商代,如果不是整个夏商,这些内战都很激烈。这个家族原来封在康为康侯,改封在卫为卫侯,也是内战的结果。

对这个铭文时刻在里面的簋的里面的底部,不知道为啥要刻在里面的底部?

这件是铸造来祭祀祖先用的。如果是实用器,老牛也想不明白古人吃肉喝汤吃着吃着看到歌颂祖先的祭文是啥感觉。

Re: 大英博物馆系列:中国馆镇馆之宝 康侯簋 24字交代西周初年三件大事

转帖一篇知乎的文章

这是个四千年前的饭盆

簋(guǐ,音轨)是商周时期用来盛放熟食的,圆口双耳,功能类似于今天的饭盆。

在今天中国大多数省级博物馆都有青铜器陈列,比较知名的有国家博物馆的后母戊鼎(原司母戊鼎)、四羊方尊,台北故宫博物馆的毛公鼎、宝鸡青铜博物馆的何尊等等。

世界上其他国家出土的青铜器大多是兵器,而国内看到的青铜器大多都是厨具,吃货民族的传统果然由来已久。比如我们在上海青铜馆就能看到许多不同功能的青铜器。

- 鼎,炊具,三足多为圆形四足多为方形有双耳,古代做饭鼎中放食物,鼎下生火,有点像火锅。

- 鬲,(音立)炊具,外形和鼎有些类似,主要是它的三足是空的,可以注入水,在炖汤的时候增加了受热面积。

- 甗,(音演)炊具,类似于蒸锅,上部为甑放食物,下面为鬲放水,中间有一个穿孔的铜片隔断。

- 簠,(音甫)盛食器,和簋的用途差不多,有盖子,长方形口外移。

民以食为天,大量的青铜器被做成厨房用品,至少说明我们当时的青铜器铸造技术已经非常成熟,而且可以规模使用了。更有意思的,这个做饭的鼎,也就是这个锅,越做越大,越做越精美敦厚,最后成为传国重器,即国家和权力的象征,《周礼》有记录“天子九鼎,诸侯七鼎,卿大夫五鼎,元士三鼎”等使用数量的规定,其中九鼎更象征着九州。

就这样,青铜器餐具逐渐演化成礼器,功能也从烧饭盛饭变成记载一些重要的历史事件。

“王来讨伐商的城池,把卫封赏给了康侯,沫司徒疑为纪念亡父,铸造这尊青铜器。”

这件大英博物馆来展的康侯簋的底部也有铭文,它记录着铭文纪念了公元前1050年周王的兄弟康侯平定一场商人叛乱的战争。四千年多年前的记事竹简和木板已经腐化了,唯有青铜器上的记录能够保留下来,填补夏商周时代的历史空白。

一般而言,如果青铜器有铭文,这件器物的价值就会大大提升。它上面的铭文被破译出来很有可能就推翻之前的一些历史假设,甚至还有一些意外之喜,比如“何尊”中的记载了周成王继承武王的遗训,其中有说“宅兹中国”是“中国”最早的文字记载。虽然当时铭文中国不是现在中国的意思,但是在四千年前的器物上看到这两个字还是无比亲切。

青铜器是夏商周时期(公关前2070年-公元前770年)历史的重要组成部分,相比较同时期的古埃及文明,古巴比伦文明,古印度文明都毫不逊色。也许大英来展的康侯簋不如国内青铜器精美,但是作为代表世界历史的一百件展品之一来华展出,也是对四千年前中国文明的肯定。

Re: 大英博物馆系列:中国馆镇馆之宝 康侯簋 24字交代西周初年三件大事

这件玩意儿很重要。卫国改封是西周早期的标志性事件。周公对卫国倾注了很多精力,因为卫人直接管理很大一篇商人故地,如果没管好,影响会很糟糕。周公好几个诰就是针对卫侯发布的。

周人贵族是非常喜欢刻铭文的,有点儿啥大事儿,都要弄个青铜器刻点铭文。西周历史的主要研究数据就是这些出土铭文。商人青铜器铭文就少多了,主要也就是族徽。